HIVとともに生きる人々(PLWH)における非AIDS関連悪性腫瘍の臨床的特徴の検討

研究概要

HIV(human immunodeficiency virus)がヒトに感染することで体の免疫機能が低下し、通常は発症しないような感染症・病気に罹りやすくなります。このような状態をAIDS(acquired immunodeficiency syndrome)と呼び、以前は治すことのできない「不治の病」とされました。現在では治療薬の進歩により、AIDSを発症することなく日常生活を送ることが可能となっています。そのようなHIVとともに生きる人々(PLWH; people living with HIV)の死因として、非AIDS関連悪性腫瘍(NADM; non-AIDS defining malignancies)が占めるようになりました。

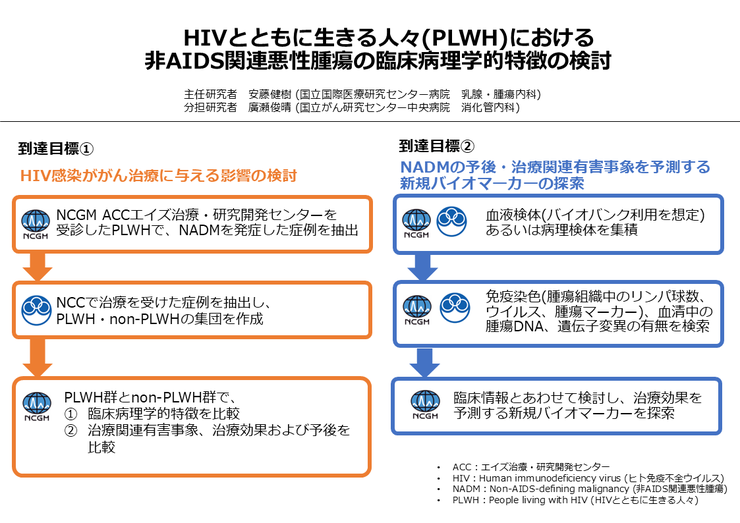

非HIV感染者(non-PLWH)と比較してPLWHでは、HIVのコントロールが良好であってもNADMの予後(治療に対する反応や生存率)が悪い、と報告されています。なぜ悪いのか、という理由については明らかでありません。そのため、海外ガイドラインではPLWHもnon-PLWHと同様の治療を受けるべきと提言されているにも関わらず、残念ながら主要な臨床研究・治験からPLWHは除外される傾向にあります。日本人を対象とした研究成果も十分でなく、「HIV感染者だから」という理由でnon-PLWHと同様にがん治療を受けることが難しい現実があります。PLWHであっても最新のがん治療を受けることのできる環境を整備するためには、HIV感染ががん治療に与える影響の詳細を明らかにすることが重要です。本研究では、PLWHに発症したNADMを対象に1) non-PLWHと比較した際の臨床病理学的特徴の検討、2) 治療効果・治療による有害事象の比較、3) 予後・治療効果を予測する因子の探索を行います。

研究のイメージ図

期待される効果

PLWHにおけるNADMの、治療上の安全性あるいは課題を報告することで、HIV治療を専門とする医療従事者と腫瘍治療を専門とする医療従事者が連携する際のエビデンスを創出します。また、HIV感染ががん治療に与える影響を詳細に検討することにより、PLWHを適格基準に含めた治験や臨床研究の提案に繋がる可能性があります。

主任研究者

安藤健樹(国立国際医療研究センター病院 乳腺・腫瘍内科 レジデント)

PLWHに発症したNADMについては、希少性のため研究および治療開発が遅れています。一方で、HIV治療の進歩によりPLWHは通常のnon-PLWHと同等に生きることができるようになっており、高齢化に伴いNADMの患者数は増えていくと考えられます。国立がん研究センター中央病院との共同研究により、このアンメット・メディカル・ニーズに挑みたいと考えています。

分担研究者

【国立がん研究センター】

中央病院 消化管内科

廣瀬俊晴