心房特異的に存在する線維芽細胞の探索とその機能解明

心房特異的に存在する線維芽細胞の探索とその機能解明

研究概要

心房細動は、我が国において有病率の最も高い不整脈であり、心房細動に対する新しい治療法の開発は喫緊の課題です。これだけ臨床上重要な疾患であるにも関わらず、マウス個体で簡易かつ安定的に心房細動を誘導できるモデルは無く、これまで心房細動の発症機序をマウスで詳細に検討することは困難でした。

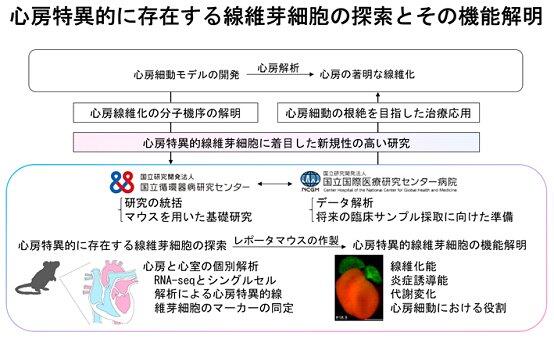

そこで私達は、心房細動モデルマウスの開発に取り組むと同時に、心房細動の病態に線維化が関わっている事から、心房における線維化の分子機序を解明する事で心房細動を予防、治療できる可能性があると考えました。線維化を起こす細胞は線維芽細胞ですが、これまでの心室における線維芽細胞の遺伝子発現プロファイルは既に明らかとなっております。一方で心房の線維芽細胞については、心室に局在する線維芽細胞とは遺伝子発現が異なるという報告が散見されるものの、その機能は解明されていません。本研究では、マウスを用いて心房特異的に存在する線維芽細胞のマーカーを同定し、その機能と心房細動における働きを明らかとします。これにより、今まで明らかとされていなかった心房線維化を引き起こす線維芽細胞のプロファイルが解明され、心房細動発症機序の一端が分子レベルで明らかとなり、将来の心房細動の根絶に向けた治療応用が期待されます。

研究のイメージ図

期待される効果

本研究により心房特異的線維芽細胞が心房細動発症の一端を担う事が分かれば、この線維芽細胞を除去する事で心房細動が治療できる事が期待されます。究極的には、心房細動に対する内科的治療薬がない中で、心房特異的線維芽細胞を対象とした創薬が創生され、心房細動の根治が期待されます。

主任研究者

吉田尚史(国立循環器病研究センター研究所 先端医療技術開発部 室長)

私は循環器内科専門として、これまで多くの心房細動患者の診療にあたってまいりました。心房細動は、患者さんが気付かないうちに発症し、脳梗塞などの塞栓症を発症する事もあります。本研究を行う事で、心房細動の病態解明が少しでも前に進み、今後の心房細動の予防・治療に活かせる知見が見いだされれば嬉しいです。

分担研究者

【国立国際医療研究センター病院】

循環器内科

榎本善成